balalaika-info.de

www.russische-balalaika.de

Informative Website

über die Balalaika und ihre Verwandtschaft mit den alt-orientalischen,

alt-russischen, finno-ugrischen, kaukasischen und asiatischen Saiteninstrumenten

TANBUR, DOMBRA, DOMRA, BANDURA, GUSLI, PSALTERIUM,

Die Website wird stetig aktualisiert. Es gilt immer die neueste Version.

Letzte Aktualisierung: am 27. 12. 2024

Die russische Balalaika

Kulturgeschichte - Ontogenese - Aufbau - Technik

Часто задаваемые вопросы о балалайке

Themen dieser Webseite sind u.a.:

Wo kommt die Balalaika her?

Warum ist die Balalaika dreieckig? War es immer schon so?

Wie sind die Saiten der Balalaika gestimmt?

Was ist eine Kupfer-Balalaika?

Sind bemalte Balalaiken spielbar - oder sind sie nur Deko?

1. KAPITEL: GESAMTÜBERSICHT

Dieses 1. Kapitel

gibt eine gestraffte Darstellung aller Themen der gesamten Website,

incl. Infos zur Saitenstimmung der Balalaika.

BILDER EINER AUSSTELLUNG

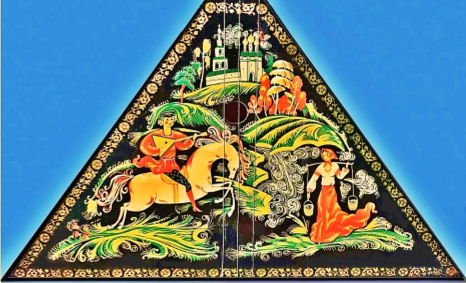

Bilderrahmen bestimmen das Design dieser Website. Die Texte und Bilder haben die russische Balalaika zum Inhalt.

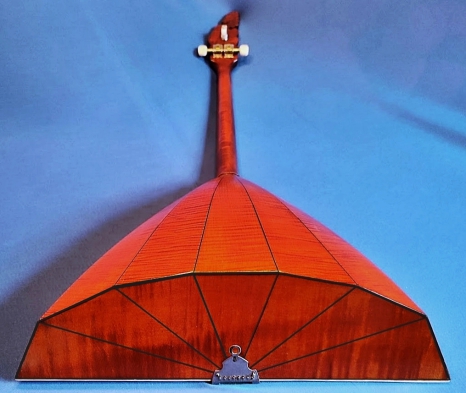

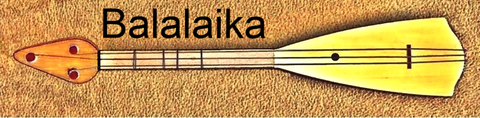

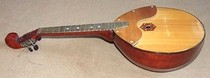

Das nebenstehende "Exponat" zeigt eine Balalaika aus der Werkstatt von Iwan A. Sjusin, St. Petersburg, um 1900.

Bemerkenswert sind 2 besondere Merkmale, die zu dieser Zeit viele Balalaiken aufwiesen:

Die Balalaika

Außergewöhnliche Form

Während viele Zupf- und Streichinstrumente (z.B. Violinen, Gitarren und Mandolinen und Lauten) gerundete, oval-taillierte und andere ausgeklügelte kurvenreiche Formen besitzen, präsentiert sich

die russische Balalaika in einer puristischen

DREIECKS-FORM (TRIGONIUM).

Das DREIECK der Instrumentendecke ist das typische optische Erkennungszeichen der Balalaika.

Das gilt für alle Baugrößen des Instruments:

siehe die nachfolgende Grafik der Balalaika-Größen.

Die Faszination des Balalaika-Klangs

"SCHÖNHEIT DES KLANGS"

Sogar professionelle Violinspieler sind von der Schönheit des Klanges der Balalaika und von ihrem "dulce melos" fasziniert.

Der folgende oft zitierte Ausspruch des Dichters und Philosophen Fjodor M. Dostojewski gilt auch für den Klang der Balalaika:

красота спасёт мир

"Die Schönheit rettet die Welt"

(. . . если мир спасёт красоту . . . )

WAS IST EINE BALALAIKA ?

Beschreibung und Herkunft

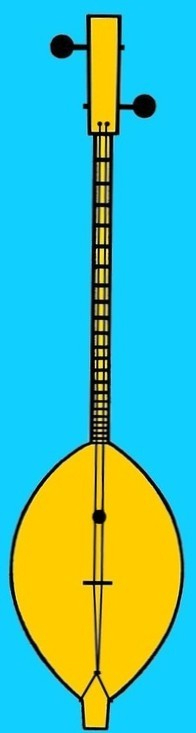

Die Balalaika ist ein im ostslawischem Raum (insbesondere in Russland und der Ukraine) verbreitetes Zupf-Instrument mit 3 Saiten, dreieckiger Korpusdecke und einer halbtrichterförmig gewölbten Korpus-Schale. Die Balalaika steht in der Tradition der Jahrtausende alten persischen TANBUR, eines Saiteninstruments mit einem langen Hals, einem kleinen zwiebelförmigen Korpus und mit 2 bis 3 Saiten.

Persische Tanbur und russische Balalaika

Entlang der antiken, persisch dominierten Seidenstraße gelangte die Tanbur nicht nur nach Zentral-Asien, sondern auch über das Kaspische Meer nach Norden: in den Kaukasus und weiter über die Wolga und andere Wasserstraßen bis zur Ostsee in das Gebiet der "Gardarike", dem "Reich der (warägisch/russischen) Städte". Eine der bedeutendsten Städte dort war die Handelsmetropole Nowgorod (am Wolchow). Hier wurde im Jahr 862 der Alt-Russische Staat gegründet. Seit 1184 war Nowgorod eine Stadt der Hanse und entwickelte sich in der Folgezeit zum größten Handelsplatz Ost-Europas. Auch andere frühe russische Städte sind aus Kaufmannssiedlungen entstanden, so Alt-Ladoga, gegründet im Jahr 753.

Auf den Marktplätzen dieser Städte wurde mit allen Dingen des täglichen Lebens gehandelt, auch mit Musikinstrumenten. Musikinstrumente waren wegen ihrer akustischen Wirkung unüberhörbar und fanden naturgemäß große Beachtung. Auf Märkten gab es immer auch Musik und Tanz. Besonders auf den Jahrmärkten herrschte Volksfest-Charakter.

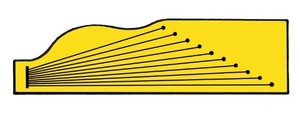

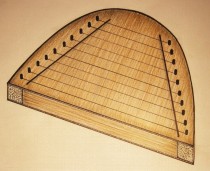

Eine alte russische Überlieferung berichtet, dass ein Kaufmann aus Nowgorod namens SADKO selber ein Musikinstrument spielte und mit seinem Spiel die Zuhörer verzauberte. Sein Instrument war keine Tanbur (Balalaika), sondern eine GUSLI, eine Zither, die im 12. Jhd. in Russland sehr populär war. Die Gusli war lange Zeit das Nationalinstrument Russlands. Später gewann die Tanbur (Balalaika) die größere Popularität.

Im Laufe der Jahrhunderte entstanden viele Formvarianten der persischen Tanbur, sowohl in flach-kastiger als auch in tief-bauchiger Bauform.

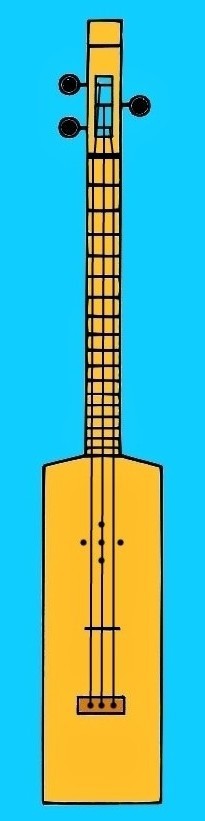

In Russland entstanden Tanburen mit schmaler Paddelform, in der sich bereits die spätere Form der dreieckigen Balalaika abzeichnete.

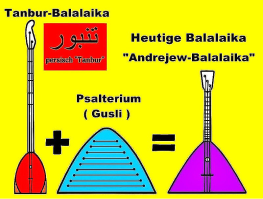

Im ostslawischen Raum ging die persische Tanbur eine Synthese ein mit der GUSLI, einem kastig-flachen Psalterium, einer Zither, die in unterschiedlichen (z.B. breiten und schmalen) Dreiecksformen existierte. Im Ostseegebiet war die lange schmale Gusli-Variante verbreitet (Kantele, Kokle). Die russische Balalaika in ihrer heutigen Form vereint die Merkmale sowohl der Gusli des Nordens als auch der Tanbur des Südens.

Die Tanbur-Varianten erhielten regional jeweils eigene Benennungen. Viele dieser Namen sind etymologische Abwandlungen von "TANBUR".

z.B. die indische Tanpura, die kasachische Dombra, die georgische Panduri, die tschetschenische Pondur, die ukrainische Bandura und

die in Bosnien, Kroatien und Serbien verbreitete Tamburica.

Es gibt aber auch zahlreiche eigenständige

Namensgebungen, die nicht von "TANBUR" abgeleitet sind.

In Russland erhielt das Instrument irgendwann vor dem 17. Jhd.

den Namen "Balalaika". Eine genaue Datierung dieser Namensgebung

läßt die Quellenlage nicht zu.

Bis ins 19. Jhd. wurden als "Balalaika"auch nicht-dreieckige

Instrumente des Tanbur-Typs bezeichnet. Der Korpus-Umriss einer Balalaika konnte viele Formen aufweisen, z.B. rund, zwiebelförmig, oval, "abgeschnittenes Ei", bootspaddelförmig oder dreieckig. Balalaiken wurden hergestellt sowohl aus HOLZ ("DEREWJANNAJA BALALAIKA") als auch aus einem halbierten KÜRBIS ("KALEBASSEN-BALALAIKA").

Jede Bau- bzw. Form-Variante hatte ihre eigene Klang-Charakteristik.

Durchgesetzt hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts - wegen der Besonderheit ihres Klangs - die in HOLZ-BAUWEISE hergestellte DREIECKIGE BALALAIKA. Gegenüber anderen Bau-Formen war eine Balalaika mit DREIECKIGEM

Korpus imstande, ein Klangbild von einzigartiger Präsenz und Klarheit zu erzeugen. Das "dulce melos" dieses Instruments beeindruckte

durch seine unvergleichliche Eindringlichkeit.

Der anfangs kleine Korpus dieser frühen Balalaika wurde immer mehr verbreitert und vergrößert, zugleich wurde der Hals verkürzt. Seit 1884 ist diese Modifikation der alten persischen Tanbur zum heutigen "Einheits-Typ" der russischen Balalaika geworden: siehe das folgende Foto.

DIE HEUTIGE BALALAIKA

"ANDREJEW-BALALAIKA"

Die Bauform der heutigen Balalaika geht zurück auf einen Prototyp, der 1884 vom russischen Musiker W. W. Andrejew entwickelt wurde, aufbauend auf einer alten traditionellen Volksbalalaika mit einem kleinen dreieckigen Korpus. Andrejew vergrößerte den Korpus und schuf noch andere Veränderungen, z.B. eine chromatische Bundierung. Die "Andrejew-Balalaika" heute besitzt eine breit-dreieckige Decke mit einem sehr kleinen Schallloch (Durchmesser: meist 3/4 Zoll). Für die Decke wird hartes, dicht-gemasertes Fichtenholz ("Tonholz") verwendet. Viele Balalaika-Decken weisen eine schwache konvexe Wölbung auf ("Archtop")

Die Korpus-Schale besteht aus 2 schräg gesetzten seitlichen Zargen, einem stark schräg gesetzten Hinterbrett (russ.: "Sadinka") und einem gewölbten Boden, der, je nach Bauart, aus 3, 4 oder 5 Holz-Elementen ("Spänen", "Planken", "Lamellen") zusammengesetzt ist. Die Gesamt-Schale (= Zargen plus Boden) besteht also aus 5, 6 bzw. 7 Holzteilen. Als Material wird hauptsächlich verwendet: Buche, Birke oder Ahorn. Die Balalaika besitzt 3 Saiten, die auf E4, E4 und A4 gestimmt sind.

A4 = a´ = a1 = la =

"Kammerton" = 440 Hz = Wellenlänge 77 cm

Das Stimmen der Saiten geschieht durch Wirbel-MECHANIKEN mit senkrecht stehender Stell-Achse und seitenständiger Flügel-Achse (Übersetzung: 1:12 bis 1:18, bei Meister-Balalaiken auch 1:40).

Die "Standard-Balalaika" hat 16 chromatisch gesetzte Bünde

(= Tonumfang E4 bis C#6). Konzert-Balalaiken haben 19, 24 oder 31 Bünde. 31 Bünde entsprechen einem Tonumfang von 3 Oktaven.

Der 16. Bund befindet sich stets am Hals-Korpus-Übergang.

Balalaiken werden seit Andrejew in verschiedenen Größen gebaut.

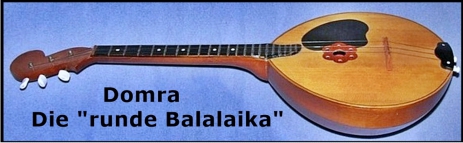

Original russische Balalaiken besitzen keinen Wirbel-KASTEN, sondern ein bootspaddelförmiges, ca. 1 cm starkes Wirbel-BRETT (Kopfplatte). Ein Wirbel-KASTEN ist anzutreffen bei der Domra, der "runden Balalaika", in ihrer 4-saitigen Ausführung.

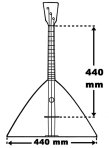

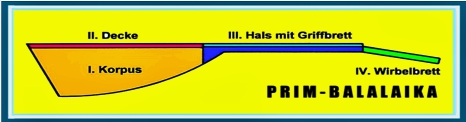

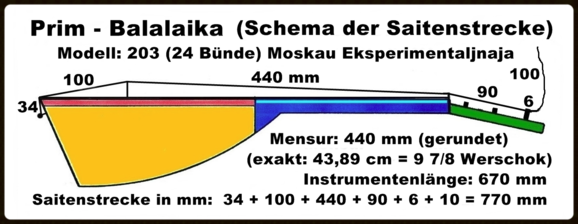

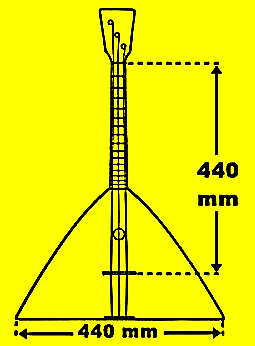

Die meistgespielte Balalaika, die PRIM-BALALAIKA, ist ca. 68 cm lang

und ca. 44 cm breit. Der Korpus ist ca. 11 cm hoch. Die Mensur

(= schwingende Saitenlänge) beträgt 43 bis 44 cm.

Schallloch-Felder

Die Verwandtschaft historischer russischer Balalaiken (vor 1900) mit der persischen Tanbur - egal welche Korpusform beide besitzen - zeigt sich sehr

oft darin, dass alte russische Balalaiken statt eines einzelnen runden

Schallochs eine Vielzahl von kleinen Schallloch-Bohrungen aufweisen.

Diese bilden ein Dekor-Feld (Kreis, Stern, Kreuz u.a.) Bei der heutigen persischen Tanbur ist ein solches Dekorfeld immer noch die Regel,

ebenfalls bei der in Bosnien, Kroatien und Serbien verbreiteten Tamburica.

Seit 1900 setzte sich ein einzelnes rundes Schallloch durch, meist mit einem Durchmesser von 3/4 Zoll ( = 1,9 cm ). In der Folgezeit wurden die Schalllöcher etwas vergrößert. Für die Durchmesser wählte man metrische Maße von z.B. 2cm, 2,5 cm und 3 cm. Balalaiken aus nicht-russischen Werkstätten weisen oft noch größere Schalllöcher auf (mit Durchmessern bis zu 5 cm). Diese Maßnahme geschah, neben vielen anderen Veränderungen, mit der merkwürdigen Absicht, die Balalaika der Gitarre anzugleichen.

Quadratische Isba-Schallöffnung

Eine Besonderheit wiesen russischen Balalaiken nach Andrejew 1894 und noch bis zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts auf: sie hatten eine quadratische Schallöffnung, gestaltet als viergeteiltes Fenster, eingefügt in die Intarsie einer alten russischen Bauernhütte (Isba).

3 Irrtümer über die Balalaika

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, das Datum der Erst-Erwähnung des NAMENS "Balalaika" mit dem Datum der "Erfindung" des INSTRUMENTS gleichzusetzen. Der Name "Balalaika" ist zum ersten Mal im Jahr 1688 urkundlich bezeugt. Das Instrument ist jedoch viel älter. Der Instrumenten-Typ, der später "Balalaika" genannt wurde, steht in der Tradition der Jahrtausende alten persischen TANBUR und war schon lange vor der Gründung des Altrussischen Staates (im Jahr 862 in Nowgorod) im ostslawischen Gebiet sowie in vielen anderen Gebieten südlich und nördlich der Seidenstraße bekannt und in Gebrauch. Eine Nebenroute der Seidenstraße führte von Persien aus über das Kaspische Meer und entlang der Wolga und anderer Wasserwege bis zur Ostsee.

Ein zweiter, weit verbreiteter Irrtum ist es, wenn in alten Quellen von der "Balalaika" die Rede ist, dieses Instrument gleichzusetzen mit der heutigen Balalaika in ihrer breiten Dreiecks-Form.

Mit "Balalaika" wurde ein Tanbur-Instrument jedweder Form bezeichnet! Der Korpus konnte oval, halbkugelförmig, paddelförmig oder dreieckig sein. Die Tanbur ("Balalaika") wurde, je nach lokaler Tradition, aus einem halbierten Kürbis oder aus Holz hergestellt.

Ein dritter Irrtum besteht darin, die lokale Herkunft einer SACHE mit der lokalen Herkunft des NAMENS der Sache gleichzusetzen.

Das Wort "Balalaika" ist ein volkskundlicher Trivialname. Es gilt als sicher, dass der Name aus dem tatarischen Wort "bala" (Kind) gebildet wurde. Russland stand von 1223 - 1480 unter tatarischer Herrschaft.

Bis heute enthält die russische Sprache eine große Fülle von Wörtern tatarischen Ursprungs. Wenn das WORT "Balalaika" tatarisch/mongolischen Ursprungs ist, bedeutet das nicht, dass auch das INSTRUMENT Balalaika mongolischen Ursprungs ist!

Nach dieser falschen Logik müsste auch der NEBEL von den Mongolen

oder Tataren von 1223-1480 nach Russland gebracht worden sein:

denn das russische Wort für Nebel ("tuman") ist tatarischer Herkunft!

Die Einordnung der Balalaika

in die Systematik der Musikinstrumente

In der seit 1914 geltenden Systematik der Musikinstrumente ist die Balalaika in die Rubrik "LAUTEN-INSTRUMENT" eingeordnet. Lauten-Instrumente bestehen aus Korpus und Hals. Je nach Korpusform und -konstruktion unterscheidet man Kasten-Lauten und Schalen-Lauten.

Der Balalaika-Korpus hat zwar eine flache, ebene Decke und eine kastige Form, aber wegen der Schrägstellung der zwei seitlichen Bodenplanken

(Zargen), wegen des stark angewinkelten Heckbretts (russ.:"Sadinka", engl.: "transom") und des gewölbten Bodens ist die Balalaika dennoch in die Gruppe

der Schalen - Lauten eingeordnet.

Der Übergang zwischen Schalenlauten und Kastenlauten ist oft fließend. Z.B. gilt die Geige als reine Kastenlaute, obwohl bei ihr Boden und Decke aus schalig ausgehöhlten Brettern bestehen.

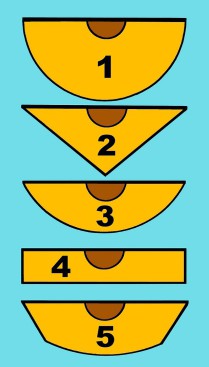

DIE 3 BAUART-TYPEN DER

BALALAIKA

Nicht die Dreiecksform der Instrumenten-DECKE, sondern ihr "Unterbau", also die Gestalt der Korpus-Schale, ist das entscheidende Kriterium für die folgende Typen-Einordnung der Balalaika:

1) Flachkiel-Balalaika

Der Korpus-Boden besitzt eine (schmale) MITTIGE PLANKE.

Die Korpus-Schale besteht aus einer ungeraden Anzahl von Spänen.

Aufbau der Gesamt-Korpusschale:

2 Zargen plus 3 (oder 5) Boden-Planken.

Flachkiel-Balalaiken mit 7 Spänen (5 Bodenspäne + 2 Zargen) wurden gebaut von dem berühmten Balalaika-Baumeister F. S. Passerbski. Deshalb:

"Passerbski-Balalaika". Auch der Balalaika-Baumeister Kupfer baute seine legendären Balalaiken in dieser kastigen Flachkiel-Bauart.

2) Spitzkiel-Balalaika

Der Korpus-Boden besitzt eine V-förmige MITTIGE NAHT.

Der Korpus-Boden besteht aus einer geraden Anzahl von Spänen.

Aufbau der Gesamt-Korpusschale:

2 Zargen plus 2 (oder 4) Boden-Planken:

Der Kunsttischler und Balalaika-Baumeister S. Nalimow

baute Balalaiken mit 6 Spänen (4 Bodenspäne + 2 Zargen),

genannt: "Nalimow-Balalaika", umgangssprachlich auch "Nalim"

3) Wölbbrettboden-Balalaika

Der Korpus-Boden besteht aus einem einzigen (schwach gewölbten) großflächigen breiten Bodenbrett.

Korpus-Typ: Плоскодонка (= Punt, Flachbodenboot)

Aufbau der Gesamt-Korpusschale:

2 seitliche Zargen + 1 gewölbtes einteiliges Bodenbrett.

Bei allen drei Bauarten der Balalaika ist der Korpus-Boden in seiner Gesamtheit stets gewölbt. Ein planer Boden ist die absolute Ausnahme.

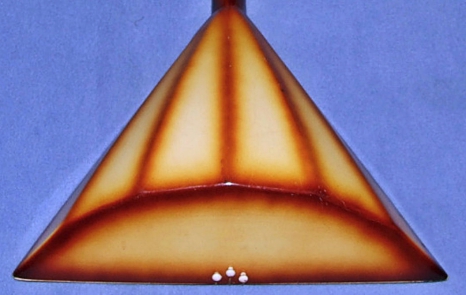

Der Bauart-Typ einer Balalaika ist leicht zu erkennen, indem man auf

das Hinterbrett (die Sadinka) blickt. Die folgende Bildergalerie, in der

die Balalaiken "kiel-oben" dargestellt sind, zeigt diese Sicht.

NEUZEITLICHE SONDER-BAUART:

BALALAIKEN MIT KORPUS-SCHALE AUS KUNSTSTOFF

"PLASTMASSA-BALALAIKEN"

Bei dieser weit verbreiteten "Plastik-Balalaika"

ist die gesamte Instrumenten-Schale als einteilige "Schüssel" aus Plastikmasse gegossen. Die Decke besteht aus Fichtenholz,

Wirbelbrett und Hals bestehen ebenfalls aus Holz. Auch das Griffbrett ist nach herkömmlicher Art gearbeitet: aus Holz mit eingelegten Metallbünden. Die Sadinka ist innen durch ein Holzbrett verstärkt: für einen festen Sitz der 3 Saitenhalter-Stöpsel.

Balalaiken dieser Art wurden in der ehem. Sowjetunion als preiswerte "Souvenir-Balalaiken" verkauft. Auf der Decke ist meist ein ornamentales Rankenmuster in Rot oder Schwarz aufgedruckt. Viele solcher Balalaiken wurden anläßlich der Olympischen Spiele in Moskau 1980 fabrikmäßig hergestellt

mit dem Aufdruck "Moskau 1980" ("Mockba 1980")

Die Korpusschale einer "Plastmassa-Balalaika" kann in jede Form gegossen werden, meist aber wird die Nalimow-Bauart ("Mittennaht-Balalaika") imitiert.

Der Plastik-Korpus ist lackiert: entweder einfarbig dunkelrot oder dunkelgrün oder zweifarbig: Ockerfarbton mit Sunburn-Effekt an den Kanten (siehe Foto oben).

Viele dieser "Fabrik-Balalaiken" sind unspielbare Dekorations-Balalaiken aber es gibt auch "Plastik-Balalaiken", die überraschenderweise einen guten Klang haben und gut spielbar sind. Sie besitzen eine hochwertige Fichtenholz-Decke und präzise gesetzten Bünde.

Ein Plastik-Korpus begegnet sowohl bei Prim- als auch bei Kontrabass-Balalaiken. Plastmassa-Balalaiken werden oft abschätzig beurteilt.

Es sei aber angemerkt, dass es auch Gitarren und Ukulelen gibt, die einen Plastik-Korpus besitzen und dennoch faszinierend klingen. Die OVATION-Gitarre und die "FLUKE"-Ukulele, beides Instriumente mit Plastik-Korpus, besitzen sogar Kult-Status! Die balalaikaförmige Fluke-Ukulele kostet 400 Euro! Bei dieser Kult-Ukulele sind auch Griffbrett und Bünde (!) als zusammenhängende Einheit aus Plastik gegossen!

DIE PRAKTISCHE "INBETRIEBNAHME"

EINER BALALAIKA

Die Stimmung der Balalaika

Die Stärke und das Material der Saiten

Alternative Saitenstimmungen

Die Höhe und die Position des Saitenstegs

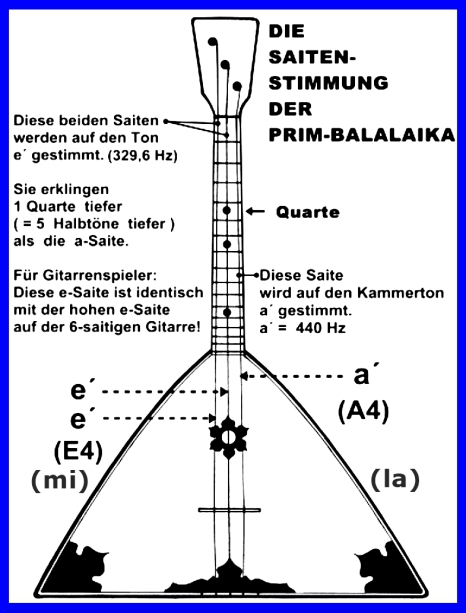

DIE SAITENSTIMMUNG DER BALALAIKA

DIE STANDARD-STIMMUNG:

E4 - E4 - A4 (= Quartstimmung auf E4)

= "Akademische Stimmung",

eingeführt 1884 von W. W. Andrejew

Die hohe Saite der Prim-Balalaika wird auf den Kammerton

a1 ( A4 ) = 440 Hz gestimmt.

Die beiden anderen Saiten werden 1 Quarte tiefer gestimmt: auf

e1 ( E4 ) = 330 Hz (exakt: 329,6 Hz)

ALTERNATIVE SAITENSTIMMUNGEN

1) D4 - D4 - G4 (= Quartstimmung auf D4)

(in Anlehnung an die Stimmung der russischen 7-saitigen Gitarre:

D2 - G2 - B2 - D3 - G3 - B3 - D4 = D - G - H - d - g - h - d')

2) C4 - E4 - G4 ( C-Dur-Dreiklang )

( sog. "traditionelle Stimmung")

3) D4 - F#4

- A4 ( D-Dur-Dreiklang )

4) D4 - F4 - A4 ( d-Moll-Dreiklang )

Balalaika-Saiten: Stärke und Material

Einzelsaiten oder Saitensätze für Balalaiken werden von diversen Saitenherstellern angeboten.

Die A-Saite besteht stets aus Stahl bzw. aus einer Stahl-Legierung.

E-Saiten bestehen aus Metall, Nylon oder Carbon.

Die Saitenstärke der Prim-Balalaika-Stahlsaiten:

A-Saite: 0,20 mm bis 0,30 mm Stahl

(oder Stahl-Legierung)

E-Saiten: 0,25 mm bis 0,43 mm Stahl

(oder Stahl-Legierung).

Im Handel erhältliche Balalaiken werden in unterschiedlichen Besaitungs-Varianten ausgeliefert. Nachfolgend einige Beispiele:

(Angabe der Saitenstärke in Millimeter)

Prim-Balalaika, Variante 1 : a = 0,20 e = 0,25

Prim-Balalaika, Variante 2 : a = 0,23 e = 0,28

Prim-Balalaika, Variante 3 : a = 0,23 e = 0,30

Prim-Balalaika, Variante 4 : a = 0,24 e = 0,40

Prim-Balalaika, Variante 5 : a = 0,25 e = 0,28

Prim-Balalaika, Variante 6 : a = 0,25 e = 0,30

Prim-Balalaika, Variante 7 : a = 0,25 e = 0,32

Prim-Balalaika, Variante 8 : a = 0,28 e = 0,35

Prim-Balalaika, Variante 9 : a = 0,28 e = 0,38

Prim-Balalaika, Variante 10 : a = 0,30 e = 0,40

Prim-Balalaika, Variante 11 : a = 0,33 e = 0,43

Bitte beachten:

1. Die zu wählende Saitenstärke ist abhängig vom Härtegrad des Saitenmaterials.

2. Die Angabe der Saitenstärke variiert oft wegen des auf- bzw. abgerundeten Zahlenwerts der Umrechnung "Inch in Millimeter".

(siehe nebenstehende Tabelle)

Welche Saitenstärken sind empfehlenswert ?

Auf vielen Balalaiken

mit Mensuren von 43 - 44 cm hat sich folgende Saitenkombination bewährt :

A - Saite: 0,25 mm (0.010) Stahl, blank, hart

E - Saiten: 0,32 mm (0.013) Stahl, blank, hart.

Diese Saitenstärken sind gut spielbar und liefern in der Regel einen hervorragenden Klang.

Bei gemischter Besaitung ( A-Saite Metall, E-Saite Nylon ) gilt für die beiden E-Saiten: NYLON: 1,00 mm (= 0.04 inch)

oder für einen lauteren Klang:

E - Saiten aus CARBON: 0,90 mm (= 0.036 inch)

(Carbon = Polyvinylidenfluorid "PVDF").

Auch verwendbar: Eine "Fluorocarbon Raubfisch-Angelschnur", monofil, Stärke: 0,8 mm - 1,0 mm (je nach Härtegrad), im Handel erhältlich als Meterware auf Spule.

Die im Handel erhältlichen speziellen Balalaika-Saiten sind oft recht teuer. Wer seine Instrumenten-Saiten oft wechselt und deshalb preiswertere, aber dennoch qualitätsmäßig sehr gute Saiten haben will, greift zur Klaviersaiten-Meterware ("Klavierdraht", "Piano-Draht").

Die End-Schlaufe der Saite ist sehr leicht mittels einer Kombizange selber herzustellen.

Klavierdraht ("Saitendraht") ist im Online-Handel erhältlich

(Preise, Stand 2024):

125 g Klavierdraht 0,25 mm = 325 Meter = 15,95 Euro

125 g Klavierdraht 0,32 mm = 225 Meter = 15,95 Euro

Eine Diskussion ohne Ende:

E-Saiten aus Stahl oder aus Nylon?

E-Saiten aus Stahl korrespondieren naturgemäß wegen des gleichen Materials wie die A-Saiten klanglich besser miteinander als eine gemischte

Besaitung. Das Gesamt-Klangbild ist homogener. Ausserdem erinnert es an vertrauten Klang des alten russischen Psalteriums, der GUSLI .

Bei der Balalaika wird oft gerühmt ihr "silberner Klang".

Konsequenterweise muss also gelten:

"серебряный звук на серебряных струнах"

("Silberner Klang auf silbernen Saiten")

Viele Balalaika-Virtuosen aber wollen gerade dieses "allzu Silbrige" des Klangs vermeiden. Sie entscheiden sich für E-Saiten aus Nylon , um den tieferen Tönen der Balalaika die "samtige" Klangfarbe der Naturdarm-Saite einer VIOLINE zu verleihen.

Die Saitenlage

(Die Höhe der Saiten über den Bünden)

Die Saitenlage, also die Höhe des Saitenfeldes über den Bünden, wird bestimmt durch die Höhe des Steges.

Ist der Steg zu hoch, dann sind die Saiten schwer zu greifen und der Druck auf die Fingerkuppen ist sehr stark. Ist der Steg zu niedrig, dann klirren und scheppern die Saiten auf den Bünden.

Die Höhe des Saitenfeldes wird an der Stelle der größten Amplitude, also über dem Oktav-Bund

(dem 12. Bund) gemessen. Gemessen wird der Abstand zwischen der Bund-Oberkante und der Saite.

Für Saiten aus Stahl (Stahl-Legierungen) gilt folgender Wert:

Saitenlage über dem 12. Bund = 2 mm

Voraussetzung ist ein gerader Hals und intakte, also nicht abgenutzte Bünde, ansonsten muss die Saitenlage durch einen höheren Steg vergrößert werden. Er kann erhöht werden, indem oben, auf dem

Steg-Kamm, ein Metall-Bund eingelassen wird.

Ist der Steg zu hoch, wird er abgeschliffen (mit Sandpapier oder Feile). Dabei ist zu beachten, dass der Steg auf der gesamten Unterseite vollen Kontakt mit der Instrumentendecke hat.

Die Position des Saitenstegs

Bei der albanischen CIFTELI

("Cifteli "= die "2-saitige" Tanbur)

ist der Saitensteg sehr oft auf auf die Instrumentendecke aufgenagelt (!) Die Position des Stegs ist hier also festgelegt und unverrückbar.

(Foto links: aufgenagelter Metall-Steg)

Bei der Balalaika ist der Steg stets separat und beweglich.

Nach dem Kauf einer neuen Balalaika muss die Position des Stegs stets überprüft werden, da der Steg in der Regel immer falsch gesetzt ist. Oft ist er umgekippt oder sogar in das Innere des Balalaika geraten.

Bei der Ermittlung der richtigen Position ist folgendes Verfahren anzuwenden:

Man mißt die Entfernung zwischen Obersattel (bzw. Null-Bund) und dem 12. Bund. Der 12. Bund (= der "Oktav-Bund") markiert die halbe Mensur. Um die Gesamt-Mensur zu erhalten, muss diese Strecke also verdoppelt werden. Beispiel:

Die Strecke Obersattel bis Oktav-Bund beträgt

22 cm. Dies ist die halbe Mensur. Die Mensur dieser Balalaika ist also 22 cm x 2 = 44cm.

Um die Position des Saitenstegs zu bestimmen, mißt man vom Obersattel 44 cm und stellt an den Endpunkt dieser Strecke den Steg.

Achtung! Der Steg ist unten breiter als oben. Gemessen wird an der Steg-Oberseite!

Da beim Niederdrücken einer Saite wegen der Schwellenwirkung des Metallbundes die Saite eine zusätzliche Spannung erhält, klingt sie höher als der dem Bund zugeordnete Ton.

Diese Abweichung wird ausgeglichen, indem zur Mensurposition des Stegs ca. 1 mm Länge hinzugegeben wird.

Die genaue Korrektur der Stegposition geschieht nach Gehör oder mit Hilfe eines Stimmgeräts.

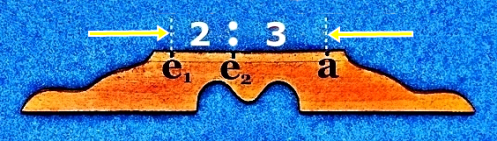

Damit beim Solospiel auf der A-Saite der Spielfinger mehr Bewegungsfreiheit erhält, wird die mittlere E -Saite etwas von der A-Saite weggerückt.

Das Verhältnis E - E - A ist meist 2 : 3. Bei einem 35 mm breiten Saitenfeld über dem Steg bedeutet dies:

E . . ( 14mm ) . . E . . . ( 21mm ) . . . A

Einige Balalaikavirtuosen wählen sogar das Verhältnis 2 : 4 !

Die Einschnitte auf dem Steg sollen halbrund eingefeilt werden und dem Durchmesser der Saiten angepasst sein.

Mit einer sehr weichen Bleistift-Mine, die aus Graphit besteht, werden die drei Saiten-Einkerbungen eingerieben und somit mit gleitfähigem Graphit-Pulver gefüllt. So behandeln auch Geigenspieler den Steg der Violine.

Das gleiche gilt auch für die Einschnitte der Saiten auf dem Obersattel.

Die "Saitenstraße":

Vom Heckbrett bis zum Wirbelbrett

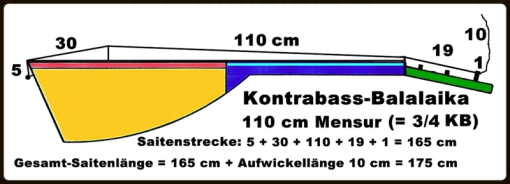

Die folgenden beide Skizzen zeigen die Saitenführung einer Prim-Balalaika und einer häufig verwendeten 3/4-Kontrabass-Balalaika.

Der Weg führt vom Heckbrett (russ.: Sadinka) bis zum Wirbelbrett.

(Die Längenangaben beziehen sich auf die Strecke der längsten Saite.)

TON-UMFANG UND ANZAHL DER BÜNDE

DER CHROMATISCHEN PRIM-BALALAIKA

DIE VIER GEBRÄUCHLICHSTEN AUSFÜHRUNGEN:

BALALAIKA MIT 16 BÜNDEN

Tonumfang: E4 bis C#6 ( = e1 bis cis3 )

16 Bünde = 1 Oktave + 1 große Sexte

Bei der einfachen chromatischen Volks-Balalaika sind die Bünde nur auf dem

ca. 26 cm langen Instrumenten-Hals angebracht.

16 Bünde haben hier ihren Platz. Der höchste spielbare Ton ist cis3 (= C#6)

Er liegt 9 Halbtonschritte ( = 1 große Sexte) über dem e2.

Um einen Tonumfang von 2 Oktaven ( e1 bis e3 ) zu erreichen, fehlen dieser

"Volks-Balalaika" 3 Halbtöne (= 3 Bünde).

BALALAIKA MIT 19 BÜNDEN

Tonumfang: E4 bis E6 ( = e1 bis e3 )

19 Bünde = 2 Oktaven

Damit ein Tonumfang von 2 Oktaven erreicht werden kann, müssen der

einfachen 16-bündigen Volks-Balalaika 3 Bünde hinzugefügt werden. Zu diesem Zweck wird das Griffbrett über den Instrumentenhals hinaus auf den Korpus verlängert. Bei einigen Instrumenten werden die 3 zusätzlichen Bünde auch direkt in die Instrumentendecke eingelassen.

BALALAIKA MIT 24 BÜNDEN

Tonumfang: E4 bis A6 (= e1 bis a3 )

24 BÜNDE = 2 Oktaven + 1 Quarte

Die meisten Konzert-Balalaiken sind mit 24 Bünden ausgestattet.

Auf der A-Saite einer solchen Balalaika können 2 Oktaven gespielt werden:

2 Oktaven = 24 Bünde. Der Diapason der A-Seite umfasst also die Töne

a1 bis a3.

Zusammen mit der tieferen Quarte auf der E-Saite ergibt sich ein Tonumfang

von e1 bis a3.

BALALAIKA MIT 31 BÜNDEN

Tonumfang: E4 bis E7 (= e1 bis e4 )

31 BÜNDE = 3 Oktaven

Eine "Profi-Konzert-Balalaika" hat den "Ehrgeiz", 3 Oktaven zu umfassen

( E4 bis E7 Im Vergleich zu einer 24-bündigen Konzert-Balalaika ist ihr Tonumfang

um 1 Quinte (= 7 Halbtonschritte) erweitert.

Es müssen also 7 Bünde hinzugefügt werden:

24 + 7 = 31. Dazu wird das Griffbrett noch weiter auf den Korpus verlängert,

so dass es bis dicht an das Schall-Loch heranreicht.

Dem Geheimnis des Balalaika-Klangs

auf der Spur

Nicht nur die Optik, sondern auch der Klang des Instruments gilt als ungewöhnlich und unverwechselbar. Die Balalaika wird deshalb auch

als "dreieckiges Klangwunder" bezeichnet.

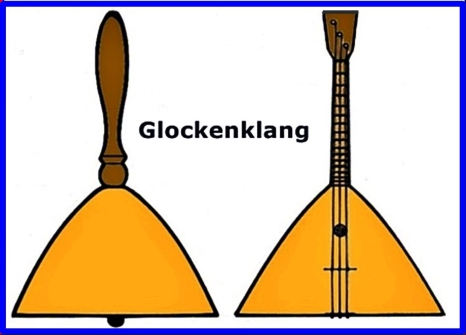

Der Klang der Balalaika wird vielfach verglichen mit dem Klang einer GLOCKE ("dreisaitige Glocke") ("трёхструнный колокольчик") und mit dem Gesang einer NACHTIGALL.

DIE BALALAIKA:

EINE "DREISAITIGE GLOCKE"

Балалайка - трёхструнный колокольчик

In zahlreichen Beschreibungen der Balalaika wird hervorgehoben, daß

sie nicht nur die FORM einer Glocke besitzt, sondern daß auch ihr KLANG mit dem einer (metallenen) GLOCKE vergleichbar ist. Die Glocke ist eine Sonderform des akustischen Trichters: sie ist ein KLANGTRICHTER.

Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Physik des Trichters und mit dem besonderen Klang von trichterförmigen Resonanzkästen.

Schall-Trichter allgemein

Klänge, die in Trichterräumen erzeugt oder durch Trichterräume weitergeleitet werden, besitzen eine besondere Präsenz und Eindringlichkeit. Dieses Klangspezifikum ist umso

intensiver hörbar, je stärker die Trichterform des Instruments

ausgeprägt ist. Klang-Trichter, egal welcher Form, besitzen

erstaunliche Eigenschaften: sie bewirken eine Verstärkung des Schalldrucks (sowohl von hohen als auch von tiefen Tönen) und sind imstande, einzigartige unbeschreibbare klangformende Effekte hervorzubringen. Der moderne Lautsprecherbau hat sich die physikalischen Gesetze von Schalltrichtern zunutze gemacht, indem er HORN-LAUTSPRECHER entwickelt hat, die in ihrer Effektivität konventionelle Lautsprechersysteme übertreffen.

Im Musikinstrumentenbau, genauer bei den Blasinstrumenten,

sind die Schall-Trichter optisch sofort an ihrem auffälligen

Trichtermund erkennbar:

so bei Trompete, Horn, Posaune, Tuba, Klarinette, Saxophon u.v.a.

Bei Saiteninstrumenten ist die Trichterform oft nicht sofort erkennbar, meist deshalb, weil sie nicht die typische runde, weit geöffnete

Schall-Austrittsöffnung eines Blasinstruments besitzen, sondern

eine kastige Trichterkonstruktion aufweisen: oft mit rechteckigem

oder halbrundem Querschnitt.

DIE BALALAIKA - EIN AKUSTISCHER TRICHTER

KLANGTRICHTER

Physikalisch gesehen stellt der Korpus der Balalaika, gebildet aus der dreieckigen Decke und dem schalig-gewölbten "Unterbau", einen

AKUSTISCHEN TRICHTER dar. Dieser ist längs-halbiert und besitzt

deshalb einen annähernd halbkreisförmigen Querschnitt.

Trichterräume gibt es in einer Vielzahl von Formen. Zu den ältesten Trichterformen gehören die naturgewachsenen HÖRNER von Tieren.

Konstruierte Trichter besitzen mannigfaltige Formen: ihre Schall-Austrittsöffnung ist oft rund: z.B. der kegelförmige Trichter zum

Umfüllen von Flüssigkeiten oder der aus einem Rotations-Paraboloid gebildete Trichter von Blasinstrumenten.

Trichter können aber auch eckige Formen aufweisen (z.B. der pyramidenförmige Trichter mit quadratischer Mündung).

Vielfach haben Trichter eine Form, die aus einer Kombination verschiedener geometrischer Raumkörper konstruiert ist.

Trichter können einen Mund mit 360 Grad-Querschnitt besitzen

oder auch halbiert sein wie z.B. der muschelförmige Halbtrichter-Souffleurkasten an der Theaterbühne, die Architektur der halbkreisförmigen 180-Grad-Amphitheater oder - die Balalaika.

Ein Trichter hat eine große und eine kleine Öffnung.

INVERTIERTER KLANGTRICHTER

DAS HÖRROHR-PRINZIP

Bei den Klangtrichtern wird der Schall in der Regel von der kleinen

Öffnung in Richtung der großen Öffnung geschickt:

so bei den Blasinstrumenten und beim Grammophontrichter.

Es gibt aber auch die umgekehrte Verwendung:

Schall-Eintritt ist die große Öffnung, Schall-Austritt ist die kleine

Öffnung: Das ist das Wirkprinzip des Hörrohrs und des

Geburtshilfe-Stethoskops.

Auch bei der Balalaika tritt der Schall aus der kleinen Öffnung

des Trichter-Korpus aus, sodass der Korpus der

Balalaika als invertierter Klangtrichter

bezeichnet werden kann. Die große Öffnung des Balalaika-Trichters

ist durch ein Brett verschlossen. Der im Trichterraum erzeugt Klang verläßt den Trichter durch eine kleine an der Trichterwand

befindlichen Öffnung, dem Schallloch. Der hier austretende Schall

addiert sich mit dem Schall der Deckenschwingung und erzeugt

den typischen und unverwechselbaren Balalaika-Klang.

Ein interessantes Detail: Bei einigen Tanbur-Instrumenten ist das Schalloch konusförmig aufgebohrt, also als kleiner kurzer,

3 mm langer Trichter ausgeführt.

"GESTOPFTES HORN"

Hornbläser wenden oft die Spieltechnik des "gestopften" Horns an.

Hier wird der Trichtermund, also die weite Öffnung des Schalltrichters, fast gänzlich durch einen STOPFDÄMPFER oder durch Einführen der

Hand in den Trichtermund verschlossen. Der Schall-Austritt nimmt

einen anderen Weg: er wird zur Seite, also zur Trichterwand hin,

umgelenkt und tritt dort mit hohem Presssdruck aus. Durch diese

Technik wird eine Klangfärbung bewirkt, die als "zum Metallischen

hin tendierend" beschrieben wird.

4 SAITENINSTRUMENTE

MIT TRICHTERFÖRMIGEM RESONANZKÖRPER

BALALAIKA - TROMBA MARINA - HARFE - GUSLI

HARFE

Einen trichterförmigen Resonanzkörper besitzt nicht nur die Balalaika, sondern auch in abgewandelter Form, nämlich in der schmalen und langgestreckten Bauweise eines rechteckigen Klang-Horns, der Resonanzkasten der HARFE, was die faszinierende "schwebend-transzendente" Klangwirkung sowohl von Balalaika als auch von der Harfe erklärt.

Es gibt noch ein anderes, weniger bekanntes Saiten-Instrument, das einen ähnlichen Resonanzkorpus wie die Harfe besitzt, ein Instrument in der Form eines langgestreckten

hölzernen Hornes:

Die TROMBA MARINA

TROMBA MARINA

Obwohl die Tromba Marina ein eindeutiges Saiteninstrument ist (mit nur 1 Saite und in

der Gestalt einer super-schlanken Kontrabass-Balalaika), trägt sie wegen ihrer Horn- bzw. Trompetengestalt den Namen eines Blasinstrumentes (tromba = Trompete).

"Tromba marina" bedeutet "MeeresTrompete"

und ist abgeleitet von der Form des langen

schmalen, aus Wasser und Luft bestehenden Trichter-Wirbels (Twister) über dem Meer.

Abbildung:

Prim-Balalaika: 67 cm hoch.

Tromba marina: 2,20 Meter hoch.

Sehr oft machen Instrumentenbauer die Erfahrung, dass ein Instrument am Ende anders klingt als am Anfang geplant.

Mit anderen Worten: Jedes Instrument besitzt eine eigene, sehr unterschiedliche KLANGFARBE.

Je nach Klangfarbe kann man Balalaiken (in einer groben Bestimmung) in 2 Kategorien einteilen, wobei jede Balalaika eine Tendenz entweder zu der einen oder der anderen Kategorie hat.

DIE ZWEI KLANG-KATEGORIEN DER BALALAIKA

1. Balalaiken mit m e t a l l o p h o n e r Klang-Farbe

("Glockenklang")

2. Balalaiken mit x y l o p h o n e r Klang-Farbe

("Holzklang")

Im Wort "KLANGFARBE" sind die Begriffe "Klang" und "Farbe" in Analogie zueinander gesetzt. Das bedeutet: Eine optische Farbskala ist dazu geeignet, den Klang-Charakter eines Musikinstruments zu visualisieren.

Die bekannteste Farbskala ist das durch Lichtbrechung erzeugte sog."Regenbogenspektrum" mit den 7 Farben

Violett, Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot

Wendet man diese Farbskala auf das akustische Klangfarben-Spektrum der Balalaika an, so läßt sich folgende Aussage machen:

1) Eine Balalaika der Klangfarben-Kategorie 1

entspricht der Farbe VIOLETT, also der hochfrequenten Grenz-Farbe des Regenbogens.

2) Eine Balalaika der Klangfarben-Kategorie 2

entspricht der Farbe ROT, also der niedrigfrequenten Grenz-Farbe des Regenbogenspektrums.In der Realität ist es oftmals schwierig, einer Balalaika eine eindeutige Zuordnung zu den beiden Grenzfarben Violett oder Rot zu geben. Viele Balalaiken besitzen eine Klangfarbe zwischen beiden (Klang-)Farb-Extremen.

Weshalb die Namens-Umbenennung der Tanbur in "Balalaika"?

3 Erklärungen

(basierend auf tatarisch "bala" = Kind):

1. Die Balalaika wird gehalten wie ein Kind (bala) auf dem Schoß.

Im Gegensatz zum alten weit verbreiteten russischen Volksinstrument "Gusli", einer Brettzither, wurde das Hals-Instrument "Tanbur" beim Spielen wie ein Kind ("bala") auf dem Schoß und im Arm gehalten.

2. Der Korpus der Kürbisbalalaika ähnelt dem Kopf eines Kindes (bala), das man auf dem Schoß hält.

Frühe Balalaiken wurden aus einem Kürbis hergestellt. Der runde Korpus erinnerte an einen Kinderkopf. Die Assoziation Kürbis = Kopf in Bezug auf die Balalaika findet sich beim russischen Dichter Nikolai Gogol.

3. Die Balalaika-"Sprechweise" ähnelt der Sprache eines Kindes (bala).

Das tatarische Wort "bala" ( Kind ) ist ein lautnachahmendes Wort, das sich auf die einfache Sprache eines Kleinkindes bezieht: Das Kleinkind macht "b(a)la, b(a)la", es "plappert", "babbelt" ". Ebenso die Balalaika. In ihrer einfachen Spielart auf oft nur 2 Saiten "spricht" sie wie ein Kleinkind.

Dennoch - oder gerade deshalb - berührt ihre Sprache die Seele.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Name "Balalaika" allein auf die breit-dreieckige (!) Holz-Ausführung des Instruments angewandt.

Das entsprechende Instrument mit halbkugelförmigem (!) Korpus (sog. "runde Balalaika") heißt DOMRA .

Balalaika und Domra sind zwei Varianten der persischen Tanbur.

Das eine Instrument ist nicht aus dem anderen hervorgegangen, sondern beide Instrumenten-Typen existierten gleichzeitig. Entscheidend war die lokale Tradition und das zur Verfügung stehende Material (Kürbis oder Holz). Auch die individuelle schöpferische Freiheit des Instrumentenbauers darf nicht unterschätzt werden.

Der Name "DOMRA" ist ethymologisch abgeleitet von "TANBUR" und verweist somit sprachlich auf die Verwandtschaft mit dem alten persischen Zupfinstrument.

GLOCKE - KLANGTRICHTER - AMPHI-THEATER

Die Balalaika klingt nicht nur wie eine Glocke, sondern ihre Korpusform ähnelt auch einer Glocke. Der Glockenklang-Charakter ist besonders dann hörbar, wenn die Saiten des Instruments einheitlich aus Metall bestehen.

KLANGTRICHTER

Eine Glocke kann definiert werden als ein KLANG-TRICHTER, ebenso der Korpus der Balalaika.

Trichter und auch Glocken können

verschiedene Bauformen haben. Die meisten Glocken besitzen einen rotationssymmetrischen Mantel, d.h.: der waagerechte Querschnitt dieser Glocken ist an jeder Stelle kreisförmig. Der Kreisumfang erweitert

sich in Richtung zur Austrittsöffnung stetig:

entweder linear in Gestalt eines Konus (Kegels) oder exponential. Trompeten, Hörner, Posaunen und viele andere Blasinstrumente besitzen Exponential-Trichter.

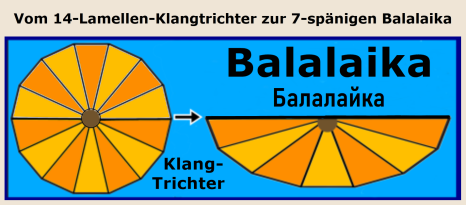

LAMELLENTRICHTER

Dies führt dazu, dass der Korpus der Balalaika

(= Trichtermantel, Glockenmantel)

eine lamellenförmige Gliederung aufweist.

Die am häufigsten gebauten Balalaiken besitzen entweder die

(längs-) halbierte Trichterform einer

12-Eck-Pyramide (= 6-Span-Balalaika)

oder einer

14-Eck-Pyramide (= 7-Span-Balalaika).

Skizze oben:

Blick in die Öffnung eines aus Lamellen zusammengesetzten runden und halbierten Klangtrichters.,

Links: 14-Lamellen-Klangtrichter.

Rechts: 14-Lamellen-Klangtrichter, längs-halbiert und abgeflacht = der Korpus einer 7-spänigen Balalaika ("Flachkiel-Balalaika"), = sog. "Passerbski-Typ-Balalaika"

DIE VIELECK-PYRAMIDE:

Ausgangsform für Klangtrichter und Balalaika

Abb. links:

Tetradekagonal - Pyramide, halbiert und abgeflacht.

Das Ergebnis:

Der Korpus einer 7-spänigen Balalaika.

Die 7-spänige Balalaika ("Flachkiel-Balalaika") ist ein sehr häufig gebauter Balalaika-Typ, auch "Paserbski-Balalaika" genannt. Die berühmten Balalaika-Baumeister F. Paserbski

und M. Kupfer haben diese kastige Bauart bevorzugt.

TRICHTER-ARCHITEKTUR MIT AUSSERGEWÖHNLICHER AKUSTIK :

DAS AMPHITHEATER

Entfernt man bei der Restauration einer Balalaika die Holzdecke, dann offenbart ihr Innenraum etwas Überraschendes: Erkennbar wird die Architektur eines halbkreisförmigen Amphitheaters !

Physikalisch gesehen stellen der Korpus der Balalaika und die Bauform

des Amphi-Theaters beide einen Klang-Trichter dar:

Es sind trichterförmige Räume. Der Resonanzkörper

der Balalaika ist - im Gegensatz zum Amphitheater - jedoch geschlossen.

Die Zuschauertribünen vieler Amphi-Theater besaßen - ebenso wie die Grammophon-Trichter - eine lamellenartige Gliederung. Eine solche Gliederung weisen nicht nur Freilicht-Bühnen aus, sondern viele innenliegende Versammlungsräume, besonders Parlaments-Säle wie z.B. der französische Parlaments-Saal.

Amphitheater und Balalaika sind beides Orte künstlerischer Darbietung. Die antiken Amphitheater sind bekannt für die erstaunlichen akustischen Wirkungen und Effekte, die sie hervorbringen. Durch ihre besondere Architektur sind Amphi-Theater in der Lage, Töne und Klänge in unglaublicher Klarheit zum Ohr der Zuhörer hin zu transportieren.

Die klangproduzierenden und klangreflektierenden Architektur-Elemente des antiken Amphitheaters sind:

die Orchestra (= Spielfläche), Bühnen-Hinterwand, und die Tribüne.

Alle diese Elemente sind in modifizierter Form und in veränderter Anordnung - auch bei der Balalaika vorhanden.

1. Die Balalaika-Decke = die Orchestra.

2. Die Korpus-Schale = die Tribüne

3. Das Hinterbrett = die Bühnen-Hinterwand

Die Orchestra ist der Ort, an dem das Klangbild erzeugt wird. Von hier aus werden die Schallwellen zur Tribüne bzw. Korpusschale "geworfen": sowohl auf direktem Weg als auch indirekt durch Reflexion an der Hinterwand.

Das Hinterbrett (russ.: "Sadinka") steht nicht (wie die Zarge einer Gitarre oder Geige) senkrecht im 90 Grad-Winkel zur Decke, sondern in einem Winkel von +/- 60 Grad. Die Schrägstellung bewirkt, dass die Schallwellen in direkter Richtung zur Decke und zum Schallloch hin reflektiert werden. Ein Teil der Schallwellen gelangt nach außen durch die runde Öffnung des Schalllochs.

Weil dieses - im Gegensatz zur Gitarre - sehr klein ist, wird das Klangbild sehr druckvoll. In Verbindung mit der Deckenschwingung entsteht in der Summe ein sehr "präsentes", glockenartiges Klangbild .

Die 4 wichtigsten klangbestimmenden Merkmale der Balalaika:

1. Die DREIECKS-Form der Instrumenten-Decke (vgl. altrussische Gusli)

2. Die Glocken-Form der Korpus-Schale (Klangtrichter-Akustik)

3. Korpus mit geringer Höhe (vgl.: Kasten-Instrumente wie Geige, Zither)

4. Das kleine Schall-Loch: Durchmesser 3/4 Zoll (= 1,9 cm) und kleiner.

Anmerkung zu 3 und 4:

Für Saiteninstrumente - egal, welcher Form - gilt allgemein:

Ein flacher Korpus und ein kleines Schallloch bewirken eine "direkte Ansprache" des Instruments (= "kurzes Sustain"), einen bass-armen Ton und ein präzises, sehr eindringliches Klangbild.

Weitere klangbeeinflussende

Bau-Komponenten:

1. Die Art und die Stärke der verwendeten Hölzer.

2. Der verwendete Leim (Fischleim, Knochenleim, synthetischer Leim)

3. Die geometrische Anordnung und die Stärke der unter die Decke geleimten Holzleisten ("Federn")

4. Die Steifigkeit des Instrumentenhalses (Stimmstab-Effekt!)

5. Die Lackierung der Instrumentendecke (Schellack, Wachs, Öl, Nitrolack, Acryl-Lack, Polyurethan-Lack, . . .)

6. Form, Größe, Material und die Passgenauigkeit des Saitenstegs

7. Das Material und die Stärke der Instrumenten-Saiten.

8. Die Ausführung der Schlagplatte (der Dämpfungsfaktor des Materials, die Größe, der Abstand zur Decke, ...)

9. Die Konstruktions-Geheimnissse des Instrumentenbauers. .

FORM - ANALYSE

DIE 3 PRÄGENDEN FORMEN DER BALALAIKA:

Es sind drei geometrische Grundformen, die den GESAMT-KORPUS der heutigen russischen Balalaika bestimmen: Diese offenbaren sich im Blick auf

Längs-, Querschnitt und Draufsicht des Instruments.

Die Bau-Komponenten des

Balalaika-Korpus

Die Korpus-Schale wurde in früherer Zeit aus einem einzigen Stück Holz herausgehauen. Heute wird sie

aus mehreren Holzteilen zusammengeleimt.

Der Balalaika-Korpus besteht aus

1. der dreieckigen Korpus-Decke

2. der (halb-)trichterförmigen Korpus-Schale, die durch das schräge Hinterbrett abgeschlossen wird.

Der Balalaika-Korpus besitzt die Form einer (längs- halbierten) trichterförmigen Glocke.

In Entsprechung zum GLOCKENMANTEL kann die Korpus-Schale der Balalaika, bestehend aus den seitlichen Zargen und und dem Korpus-Boden,

als KORPUS-MANTEL definiert werden.

Die Korpus-Schale wird gebildet aus

folgenden 3 Bau-Einheiten:

1) Die zwei seitlichen Zargen

("Zargen-Späne","Rand-Späne", "Seiten-Späne")

Die beiden an die Decke angrenzenden Zargenspäne sind nicht - wie bei einer Geige, Gitarre oder Zither - im rechten Winkel (90 Grad) zur Decke gestellt,

sondern in einem Winkel von ca. 70 - 80 Grad.

2) Der Korpus-Boden

Der Korpus-Boden befindet sich zwischen den beiden Zargen. Er ist gewölbt und in der Regel aus mehreren (ca 3mm starken) Brettern zusammengesetzt. Für diese gibt es verschiedene Bezeichnungen: z.B. "Bodenspäne", "Boden- Elemente", "Planken", "Segmente", "Streifen", "Lamellen", ...

3) Das Hinterbrett

(Heck-Brett, Hinterzarge, Sadinka, Transom)

Die Sadinka ist der hintere schräge Abschluss der Korpus-Schale. Das Hinterbrett besteht aus dickerem Holz als die Boden- und Seitenspäne. Sie ist in einem größerem schrägen Winkel zur Decke gestellt als die Zargen. Der Winkel beträgt ca. 45 - 60 Grad.

Der Korpus der Balalaika wird bestimmt durch die drei Formen:

TRAPEZ - HALBKUGEL - DREIECK

1. TRAPEZ (Trapezförmiger TROG), erkennbar im Längsschnitt der Balalaika

2. HALBKUGEL (Zur Halbkugel tendierende polygonale SCHALE, erkennbar im Querschnitt der Balalaika

3. DREIECK (Dreieckige Korpusdecke, erkennbar in der Draufsicht von oben)

KLEINE UND GROSSE BALALAIKEN

Die "Volksbalalaika" und die "akademischen Balalaiken"

Der russische Musiker Wassili W. Andrejew verbesserte die alte traditionelle Volks-Balalaika ("Samodelka-Balalaika", "Dorf-Balalaika", "Bauern-Balalaika").

1. Er verbreiterte ihren dreieckigen Korpus

2. Er schuf eine chromatische Bundierung.

3. Er schuf eine "Balalaika-Familie"

Um die Balalaika konzertfähig zu machen, schuf er - nach dem Vorbild der Violin-Familie - verschiedene Baugrößen.

Die traditionelle Volks-Balalaika bekam die Bezeichnung "Prim-Balalaika". Ihr fügte er 2 kleinere und 3 größere Instrumente der gleichen Bauart hinzu.

Diese 5 hinzugefügten Balalaiken sind nicht traditionelle Volksinstrumente,

sondern sind "akademische Schöpfungen".

Es sind intelligente Weiterentwicklungen der traditionellen russischen Volksbalalaika, geschaffen für den Konzertgebrauch.

Die Anzahl der "Familienmitglieder" der Konzertbalalaika-Familie hat im Laufe der Zeit gewechselt und man findet verschiedene Angaben über die Zahl der "Familienmitglieder".

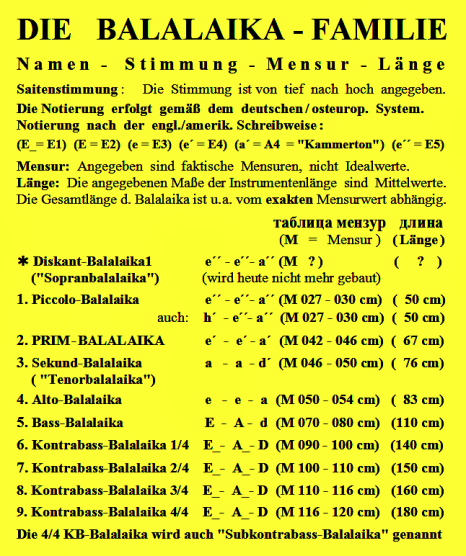

Die nachfolgende gelbe Tabelle gibt den heutigen Stand wieder.

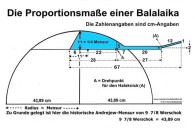

Auf die Angabe der I n s t r u m e n t e n - B r e i t e wurde in der obigen Tabelle verzichtet. Es gilt zwar das Norm-Maß: Korpusbreite = Mensur, aber viele Instrumentenbauer bestimmen die Breite oft frei und intuitiv.

Diskant-Balalaika

* Die Diskant-Balalaika wird seit ca. 1920 nicht mehr gebaut. Sie "lebt" aber heute weiter in den ca. 40 cm hohen Balalaiken ("Kinder-Balalaiken"), die in der Kategorie "Spielbare Instrumente" in russischen Souvenir-Läden angeboten werden. ( Länge: 42 cm, Höhe: 8 cm, 6 Späne- Korpus, Mensur: 28,5 cm ).

"FAMILIENGESCHICHTE"

DIE BALALAIKA - FAMILIE 1897 - 2024

DIE ERSTE BALALAIKA - FAMILIE 1897:

6 INSTRUMENTE

= 5 Balalaiken von Diskant bis Bass + 1 Kontrabass-Balalaika

Die erste "Balalaika-Familie" von 1897 umfasste folgende 6 Instrumente:

дискант, пикколо, прима, альт, бас, контрабас.

Diskant, Pikkolo, Prima, Alt, Bass, Kontrabass

In den Folgejahren erfuhr die Balalaika-Familie einige Veränderungen:

1. Die Diskant-Balalaika wurde aus der Instrumentenfamilie entfernt

2. Zwischen Prim-und Alt-Balalaika wurde die Sekund-Balalaika eingefügt

3. Die Kontrabass-Balalaika wurde, bei gleichbleibender Stimmung, um drei Baugrößen erweitert. Es gibt also heute 4 Varianten Kontrabass-Balalaiken.

DIE BALALAIKA - FAMILIE 1906:

8 INSTRUMENTE

= 6 Balalaiken von Diskant bis Bass + 2 Kontrabass-Balalaiken

Im Jahr 1906 kamen 2 weitere Instrumentengrößen hinzu:

Sekund-Balalaika und Subkontrabass-Balalaika.

Die Familie der Konzert-Balalaika bestand 1906 aus 8 Instrumenten :

Subkontrabass-Balalaika, Kontrabass-Balalaika, Bass-Balalaika, Alt-Balalaika, Sekund-Balalaika, PRIM-BALALAIKA, Piccolo-Balalaika, Diskant-Balalaika.

DIE BALALAIKA - FAMILIE 1916:

7 INSTRUMENTE

= 5 Balalaiken von Pikkolo bis Bass + 2 Kontrabass-Balalaiken

Durch den Wegfall der Diskant-Balalaika Jahr wurden ab ca. 1916 zur Balalaika-Familie nur noch 7 Instrumente hinzugerechnet:

Pikkolo - Prim - Sekund - Alt - Bass - Kontrabass - Subkontrabass

DIE BALALAIKA - FAMILIE HEUTE:

9 INSTRUMENTE

5 Balalaiken von Pikkolo bis Bass

+ Kontrabass-Balalaiken in 4 Baugrößen

Die heutige Familie der Orchester-Balalaiken umfasst folgende 9 Instrumente

(5 Balalaiken von Pikkolo bis Bass plus die Kontrabass-Balaika in 4 Größen):

1) Pikkolo - Balalaika ........ Länge: ca. 50 cm

2) Prim - Balalaika ............ Länge: ca. 67 cm

3) Sekund - Balalaika ........ Länge: ca. 76 cm

4) Alt - Balalaika ................ Länge: ca. 83 cm

5) Bass - Balalaika ............. Länge: ca. 110 cm

6) 1/4 Kontrabass Balalaika: Länge: ca. 140 cm

7) 2/4 Kontrabass Balalaika: Länge: ca. 150 cm

8) 3/4 Kontrabass Balalaika: Länge: ca. 160 cm

9) 4/4 Kontrabass Balalaika: Länge: ca. 180 cm

* Alle 4 Kontrabass-Balalaiken besitzen die gleiche Saitenstimmung.

Die 4/4 KB-Balalaika wird auch "Sub-Kontrabass-Balalaika" genannt. Oft wird dieser Name auch auf die 3/4 KB-Balalaika angewandt.

Das kleinste Instrument der Familie ist die Pikkolo-Balalaika. Sie wird immer noch zur Balalaika-Familie hinzugerechnet, obwohl sie seit den 1930er Jahren

nur noch selten gebaut und gespielt wird.

Anders verhält es sich mit der Pikkolo-Domra (домра пикколо).

Sie ist das kleinste Instrument in der Familie der r u n d e n Balalaiken.

Sie ist bis heute ein fester Bestandteil der "Domra-Familie" und wird sehr

häufig im Orchester eingesetzt.

Die Vervollkommnung der Balalaika

in Form und Klang:

Von Wassili W. Andrejew 1884

zu

Mark Kupfer 1993

und

Aleksej Serebrow heute

Das Zupf-Instrument "Balalaika" hat in den letzten Jahrhunderten viele Wandlungen erfahren. Früher hatte sie ein anderes Aussehen als heute.

In vielen schriftlichen Quellen des 17. und 18. Jhd. wird sie beschrieben als ein

ca. 1 Meter langes Instrument mit einem sehr langem Hals und einem sehr kleinen ovalen (!) Korpus.

In Übereinstimmung mit diesen Berichten stehen auch bildhafte Darstellungen der Kunst, z.B. des französischen Malers Jean Baptiste Leprince (1734 - 1781), der lange in Russland gelebt und in St. Peterburg gearbeitet hat.

Sein Bild "Der Balalaikaspieler" (und ebenso auch andere seiner Bilder)

zeigen ein genau solches Instrument. Es entspricht in seiner Form der alten persischen Tanbur. In der nachfolgenden Abbildung ist dieses Instrument

als "Historische Balalaika Typ 1" bezeichnet.

Die historischen Balalaiken Typ 1 und Typ 2 sind "Holz-Balalaiken".

Die ebenfalls bei den Ostslawen bezeugten "Kalebassen-Balalaiken" sind dem Typ 1 zugehörig. Sehr wahrscheinlich haben solche aus Kürbissen gefertigten Instrumente die Halbkugel-Form von Holz-Instrumenten sogar begründet.

WASSILI W. ANDREJEW

Wassili Andrejew gilt als der "Vater der modernen Balalaika". 1884 schuf er, ausgehend von einem schmal-dreieckigen traditionellen Holzbalalaika-Typ, die breit-dreieckige Balalaikaform, die wir heute kennen.

Hergestellt wurden sie von Instrumentenbauern und Kunsttischlern wie:

Iwanow, Passerbskij, Nalimow, Sotski, Galinis, Sjusin, Ogloblin . . .

Seither wurde die Balalaika immer mehr verbessert, um den Herausforderungen des virtuosen Spiels zu entsprechen.

MARK A. KUPFER

Als "Non plus ultra" heutiger Balalaiken gelten die Balalaiken des russischen Konstrukteurs Mark Aleksandrovich Kupfer (+ 1993).

Wegen ihres unvergleichlichen Klangs sind sie für viele Balalaikaspieler und auch für Balalaika-Bauer das "Maß aller Dinge". Die Klangreinheit der "Kupfer-Balalaiken" ist legendär: sie reicht über das gesamte Diapason.

Helikopter und Balalaika

Mark Aleksandrovich Kupfer war in der damaligen Sowjetunion ein bekannter Helikopter-Konstrukteur. Auch war er ein erfolgreicher Sportler, Musiker, Sänger, Uhrmacher, Pilotenausbilder und Musikinstrumentenbauer.

Seine Erfahrungen aus dem Helikopterbau übertrug er auf die Konstruktion seiner Balalaiken.

Fünf Merkmale der von ihm gebauten Balalaiken sind besonders hervorzuheben:

1. Für die Bünde verwendete er Edelstahl aus dem Flugzeugbau.

2. Für die unter der Decke verleimten federnden Holzleisten (пружина) entwarf er ein besonderes geometrisches Schema, basierend auf den Erfahrungen der Flugzeug-Akustik.

3. Zum Verbinden der Holzteile verwendete er Flugzeugbau-Spezialkleber statt des sonst üblichen Holzleims.

4. Das Schlagbrett gestaltete er rein funktional, und

nicht - wie viele andere Balalaikabauer - nach ästhetischen Gesichtspunkten. Sie bestehen nicht aus Holz, sondern aus einem sehr schwingungsarmen Kunststoff-Material. Damit

sie ein effizienter Deckenschutz sind, gestaltete er die Schlagbretter sehr groß. Ihre Ausdehnung geht fast bis zur Höhe des Decken-Stegs. In neuerer Zeit (seit ca. 2020) ist zu beobachten, dass viele Balalaika-Bauer dieses Vorbild "abkupfern" und ebenfalls großflächige Schlagbretter verwenden, die bis zur Höhe des Saitenstegs hinunter gehen und sogar noch darüber hinaus.

5. Entscheidung für die flache Passierbski-Bauart: Kupfer-Balalaiken besitzen 7 Späne (2 Zargen und 5 Bodenplanken).

Kupfer erkannte, dass Balalaiken vom Typ "Passerbski", also Flachkiel-Balalaiken mit einem Mittelspan-Korpusboden, wegen ihrer kastigen Bauart eine bessere Klangeigenschaft haben als die spitzkieligen 6-spänigen "Nalimow-Balalaiken". Obwohl zu seiner Zeit (und auch noch bis heute) Nalimow-Balalaiken sehr in Mode waren und häufig gebaut wurden, entschied sich Kupfer für die flachkielige "Passierbski-Bauart". Er verflachte sogar noch den Korpus und verbreiterte ihn.

Es sei daran erinnert, dass Passierbski Geigenbaumeister war. Er wusste, welchen Klangreichtum kastig-flachbödige Musikinstrumente hervorbringen können.

Mark Kupfer (geb. 1920) baute in den Jahren von 1979 bis zu seinem Tod 1993 insgesamt 16 Balalaiken. Kupfer-Balalaiken gehören zu den teuersten

Konzert-Balalaiken der Welt. Ihr Anfangs-Verkaufswert von 5000 Euro ist heute weit übertroffen.Viele Balalaikavirtuosen spielen eine Kupfer-Balalaika.

Auch nach Mark Kupfer beschritten andere Balalaika-Baumeister neue Wege.

Zwei dieser Meister sind besonders hervorzuheben: Grebennikow und Serebrow.

VALERIJ GREBENNIKOW

Produktion hochwertiger Balalaiken in China

Valerij Grebennikow wurde 1957 in Kursk geboren. Seine handwerkliche

"Karriere" begann er als Flugzeugmodellbauer.

Dann erwachte seine Liebe zur Balalaika.

Er studierte an der bedeutendsten Musik-Akademie in Moskau, dem Gnessin-Institut, in der Klasse des Balalaika-Virtuosen

P. I. Necheporenko.

Nach dem Balalaika-Spiel wandte er sich dem Balalaikabau zu.

Er studierte und analysierte die Andrejew-Balalaiken der alten Meister.

Sein Ziel war: Die Balalaiken, die er selber baute, sollten den

unverwechselbaren Klang des Anfangs bewahren. Er erkannte, das etwas,

das verbessert werden sollte, seine Identität bewahren musste.

Grebennikow-Balalaiken werden heute noch von namhaften Künstlern gespielt.

Der Preis dieser Balalaiken war allerdings sehr hoch.

Damit auch Schüler sich solche Balalaiken leisten konnten, ließ er sie in China produzieren und überprüfte ihre Qualität an Ort und Stelle. Wo die Qualität nicht seinen hohen Ansprüchen entsprach, ließ er sie in Russland nachbessern.

ALEKSEJ SEREBROV

Balalaiken akustisch und elektrisch

Die Balalaiken von Mark Kupfer sind für viele Balalaikaspieler und -bauer

absolute Norm. Aber die Entwicklung ist nicht stehen geblieben. Auch heute gibt

es Balalaika-Bauer, die auf dem Weg von Kupfer und Grebennikow

weitergeschritten sind und ebenfalls Verbesserungen und neue Maßstäbe im Balalaika-Bau eingeführt haben. Einer der bekanntesten Balalaikabauer dieser "neuen Generation" ist Aleksej Serebrov.

Wie Mark Kupfer hat auch er auf der Suche nach dem "perfekten Balalaika-Klang" die klangphysikalischen Gesetze der Balalaika gründlich erforscht.

Allerdings ist seine "Klangphilosophie" eine andere. Während M. Kupfer wegen des genuinen historischen Klangs am kastigen 7-spänigen Korpus nach dem Vorbild von Paserbski festhält ("Flachkiel-Balalaika"), bevorzugt Serebrov den 6-spänigen Korpus mit "Mittelnaht" nach dem Vorbild von Nalimov ("Spitzkiel-Balalaika").

Der Grund: Spitzkiel-Balalaiken haben ein größeres Korpusvolumen als Flachkiel-Balalaiken.

Serebrov ist selber Balalaikerspieler und ist bestrebt, die strengen musikalischen Anforderungen, die er an seine musikalischen Darbietungen stellt, durch Neuerungen im Balalaika-Bau möglich zu machen.

Um die Saiten präziser und feiner stimmen zu können verwendet er japanische Gitarren-Mechaniken mit sehr hoher Übersetzung: Fabrikat "Gotoh 510" oder "Gotoh 381" (gekapselte Einzelmechaniken mit der Übersetzung 1:18).

Serebrov setzt die 3 Einzelmechaniken in einer Reihe hintereinander. Die Wirbelbretter seiner Balalaiken muss er deshalb, wie die Kopfplatten der Fender-Gitarren, asymmetrisch gestalten. Sie haben eine große Ähnlichkeit mit den Kopfplatten der CONCORDE E-Gitarren. Diese puristischen spitz

zulaufenden Wirbelbretter mit dem "Serebrov"-Schriftzug sind ein typisches Erkennungszeichen der Balalaiken aus seiner Werkstatt.

Für Serebrov wichtig ist die optimale Lackierung des Instruments. Er hat die Chemie und die molekular-physikalischen Eigenschaften aller Instrumentenlacke studiert. Wichtig für ihn ist, dass die Lackierung nicht den Klang der Balalaika verfälscht. Der Lack muss sehr dünn sein und nach dem Trocknen die größtmögliche Härte aufweisen.Die Verwendung moderner Synthetik-Lacke, ddie diese Eigenschaften haben, sind für Serebrov kein Tabu.

Für die Obersattel-Saitenauflage verwendet er nicht Holz, sondern Knochen.

Serebrov besteht darauf, dass die Einkerbungen für die Saiten bei Steg und Obersattel poliert sein müssen, damit ein möglichst reibungsloses Gleiten der Saiten möglich ist: Eine Maßnahme, die sich hörbar positiv auf den Klang auswirkt.

Die Bünde der Serebrov-Balalaiken bestehen aus Neusilber oder Edelstahl.

Elektro-Balalaiken

Ein Problem aller Balalaiken ist ihre geringe Lautstärke. Eine Lautstärkerhöhung wäre möglich durch Vergrößerung der Tiefe des Instrumentenkorpus (sog. "Aufblasen" der Balalaika) und durch eine Vergrößerung des Schallochs.

Diese Maßnahmen aber zerstören die klangliche Eigenart (die "Seele") der Balalaika. Um die die Lautstärke des Instruments zu erhöhen, dabei aber den genuinen vertrauten Klang der Balalaika zu bewahren, entschied sich Serebrow dazu, neben akustischen Balalaiken auch Elektro-Balalaiken zu bauen,

ähnlich der Entwicklung im Gitarrenbau (Akustik- und E-Gitarren). Serebrov

baut E-Balalaiken mit integrierten Piezo- als auch mit Magnet-Tonabnehmern.

Einen umfassenden Einblick in die Arbeit von Aleksej Serebrow vermittelt seine Website, in die er auch zahlreiche sehenswerte Videos eingestellt hat:

Schon vor Aleksej Serebrow hat der wohl bekannteste Balalaika-Virtuose der Gegenwart, Aleksej Archipowski bei seinen Konzerten den durch ein an der Balalaikadecke befestigten Mikrofon elektrisch verstärkten Klang seines Balalaika-Spiels populär gemacht. Seine fast kleiderschrankgroßen Lautsprecherboxen in seiner Wohnung sind legendär.

Durch die elektronische Verstärkung erzielt er einen kristallklaren Glockenklang, der zum Markenzeichen seines Balalaikaspiels wurde.

Serebrov ist den Weg zum Bau von Balalaiken mit integrierten Tonabnehmern gegangen.

Vom schmalen Paddel zum breiten Dreieck

Die meisten frühen Balalaiken (Tanburen) besaßen einen ovalen, einen schmal-paddelförmigen, oder - wie die Kalebassen-Balalaika - einen runden Korpus. Je nach Korpusform war der Klang ein anderer.

Häufig wurden Balalaiken zur Tanzbegleitung benutzt oder als Straßeninstrument zum Vortragen derber Texte der fahrenden Spielleute, der Skomorochen (griechisch "skomma"= Spott, Scherz).

Bevorzugte Spielart war das Akkord-Spiel, bei dem der Finger alle drei Saiten zugleich anschlug.

Unterschiede in der Klangfarbe der verschiedenen Balalaika-Formen fielen bei dieser Art des Instrumentengebrauchs kaum ins Gewicht. Entscheidend waren Rhythmus und Lautstärke.

Anders war es beim melodiebetonten Solo-Spiel, bei dem der Vortragende eine Art Übersetzungsarbeit leistete: er setzte die Weite, Nachdenklichkeit und Tiefgründigkeit der Texte russischer Volkslieder

in die Sprache der Musik um.

Russische Volkslieder sind voll tiefgründiger Poesie!

Pусская балалайка -

душа народа

Die Texte russischer Volkslieder besitzen eine gewaltige psychologische Tiefe und Aussagekraft und sind oft von hohem literarischen Anspruch.

Hauptthema ist die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz. Wie ein roter Faden ist diese Thematik hineingewoben in die lyrischen Texte russischer Lieder. Um diese Thematik in die Sprache der Musik umzusetzen, bedurfte es eines Musikinstruments, das nicht nur

irgendeine Hintergrund- und Begleitmusik produzieren konnte, sondern das fähig war, poetisch zu "sprechen". Balalaiken mit dreieckiger Deckenform und trichterförmigem Korpus konnten dies!

Sie besaßen die unerklärliche Eigenschaft, ein Klangspektrum zu entfalten, das voller Eindringlichkeit, Tiefe, Melancholie und Transzendenz war.

Der Klang der Dreiecks-Balalaika verzauberte das "russische Ohr",

die Dreiecks-Balalaika besaß das gleiche "dulce melos" wie das

geliebte alte russische Volks-Instrument Gusli.

Die Balalaika in der Abbildung oben (Bauform vor 1884) besitzt einen aus 5 Spänen bestehenden Korpus. Das Dreieck ist noch klein und schmal.

Je breiter der Dreiecks - Korpus der Balalaika gestaltet wurde, umso mehr trat ihr "dulce melos"- Klang-Charakter hervor. So ist es kein Wunder, dass die breit-dreieckige Balalaika zum heutigen russischen Nationalinstrument wurde.

Die Herstellung einer solchen dreieckigen Balalaika verlangte ein großes handwerkliches Können, denn ihr Korpus war aus mehreren verleimten Planken ("Spänen") gearbeitet. (Anfangs waren es 3 oder 5 Späne).

Wer ein solches Geschick nicht hatte, musste das Instrument auf dem Warenmarkt kaufen.

Der Preis einer aus Holzplanken gefertigten Balalaika, auch wenn sie einfach gebaut war, war sehr hoch. Er entsprach dem Gegenwert einer Kuh bzw. eines Pfluges.

ZWEI HISTORISCHE BAUWEISEN DER BALALAIKA :

BALALAIKA AUS KÜRBIS - BALALAIKA AUS HOLZ

DIE KÜRBIS-BALALAIKA

(Kalebassen-Balalaika)

Nikolai W. Gogol berichtet in seinem Roman "Tote Seelen" (1842), dass in Russland die jungen Burschen mit einer runden Kalebassen-Balalaika

die Herzen der Mädchen verzauberten.

Der "Gogol´sche Rundkopfkürbis" war allerdings kein Gartenkürbis, wie auf dem Foto abgebildet, sondern eine moldawische "Gorljanka", ein Flaschenkürbis mit großem kugelrunden Kopf, so groß w i e ein Gartenkürbis.

Der russische Komponist und Balalaika-Virtuose Iwan J. Chandoschkin (1747-1804) spielte eine Kürbis-Balalaika, die innen mit Glaspulver beschichtet war. Fürst Potemkin, der Geliebte der Zarin Katharina II. der Großen, war ein großer Bewunderer seines Spiels auf dieser Balalaika. Kürbisse konnten für ihre Verwendung als Musikinstrument quer- oder längsgeschnitten sein.

Foto oben: ein q u e r - geschnittener Kürbis.

ALTE HANDWERKSTECHNIK

AUS 1 EINZIGEN STÜCK HOLZ HERAUSGESCHÄLT:

BALALAIKA - GUSLI - GUDOK

Nicht nur die Balalaika, sondern auch noch 2 weitere historische russische Saiteninstrumente wurden aus einem einzigen Stück Birkenholz herausgeschält:

Die Gusli (= Psalterium, Zither) und der Gudok (= Geige)

Auf den ausgehöhlten Massivholz-Korpus wurde mit Fischleim die Decke aufgeleimt.

Balalaika-Grammatik

Wie muß es heißen: Balalaikas oder Balalaiken ?

Beide Pluralformen sind möglich. Ich verwende die traditionelle, durch den deutsch-russischen "Musikinstrumenten-Zaren" Julius Heinrich Zimmermann eingebürgerte Schreibweise "Balalaiken". Zimmermann ging 1876 von Mecklenburg nach St. Petersburg. Dort eröffnete er eine Musikinstrumenten- werkstatt, die zu den bedeutendsten Russlands zählte. Er war Hof-Lieferant für den Zaren und für die russische Armee. Weitere Werkstätten folgten in: Moskau, London, Riga. Später ging er nach Deutschland, wo er Reichstagsabgeordneter wurde. Weitere Musikinstrumentenwerkstätten und -handlungen gründete er in Berlin, 1900 in Leipzig und 1919 in Markneukirchen.

In Markneukirchen wurden viele Balalaiken gebaut von dem bekannten Instrumen- tenmacher Paul Fischer. In den Musikinstrumentenkatalogen der Fa. Zimmermann wurden am Anfang noch "Balalaikas" angeboten. In der Niederlassung in Leipzig stand aber auf dem Firmenschild der Fa. Zimmermann:

"BALALAIKEN UND DOMREN".

Diese Homepage existiert seit Juni 2012. Sie mehrmals zu besuchen ist sinnvoll, denn "die Seiten ändern sich". Die Texte werden aktualisiert, kontrolliert, korrigiert und überarbeitet.

Bei Zitaten aus dieser Website, bitte, die a k t u e l l e Fassung berücksichtigen!

Die Website ist aus Einzelaufsätzen und -vorträgen entstanden, deshalb gibt es in den Kapiteln leider viele Überschneidungen und Wiederholungen, obwohl die Dewey-Dezimalklassifikation zur Ordnung ruft.

Die Wiederholungen sind leider notwendig, weil keinem zugemutet werden kann, die g a n z e Website in

1 Stück zu lesen.

Webseiten-Besuche seit Juni 2012

Посетители: